BAULICHE ENTWICKLUNG DER KIRCHE

Die Gründung und Lage Hultschins sind mit der Persönlichkeit des böhmischen Königs Přemysl Ottokar II. verbunden. Auch wenn in der Literatur üblicherweise als Gründungsjahr der Stadt das Jahr 1256 vorkommt, ist es wahrscheinlicher, die Gründung erst in die siebziger Jahre des 13.

Jahrhunderts zu datieren. Vermutlich ist bei der Gründung der Stadt auch die Pfarrkirche entstanden. Falls dies tatsächlich passiert ist, wurde dafür wahrscheinlich entweder ein älterer Sakralbau genutzt oder eine einfache provisorische Holzkirche errichtet. Mit Sicherheit ist die Existenz der Pfarrkirche erst in der Urkunde aus dem Jahre 1378 belegt, in der die Troppauer Fürsten Wenzel und Primislaus den Brüdern Peter und Kunesch von Wartha, den Besitzern des Hofes in Hultschin, erlaubten, sechs Schock (6 x 60) Groschen für den Bau eines neuen Seitenaltars des Leibes Christi zu stiften. Hier ist schon von der gegenwärtigen Kirche die Rede.

Zum Bau einer gemauerten gotischen Kirche kam es höchstwahrscheinlich während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, offensichtlich an der Stelle eines früheren nicht besonders großen Baus. Die Existenz einer Kirche abseits des Hauptplatzes in der Nähe der Stadtmauer ist für das Hochmittelalter typisch. Trotz einer Reihe späterer Änderungen behielt insbesondere das Exterieur die Form einer gotischen Kirche mit Spitzbogenfenstern und Stützpfeilern. Im hohen, polygonal geschlossenen Chor befinden sich schmale Spitzbogenfenster und am äußeren Umgang Stützpfeiler. Es ist nicht sicher, ob es sich von Anfang an um eine einschiffige Kirche mit vier Kreuzgewölbefeldern handelte. Im Hinblick auf die Breite des Schiffes ist auch die Variante eines dreischiffigen Baus, vielleicht in der Form einer Pseudobasilika (hohes Hauptschiff ohne Fenster und niedrigere Seitenschiffe), möglich. Darauf würde auch die Höhe der gotischen Fenster im Schiff hinweisen, die nur bis zur Hälfte der Wände reichen. In der Mitte der Frontseite stand ein steinerner Turm, der Ende des 16. Jahrhunderts einstürzte.

Vermutlich im 15. Jahrhundert wurde auf der südlichen Seite die Kapelle der Heiligen Drei Könige (später Engelskapelle) mit zwei Kreuzgewölbefeldern angebaut. Während des 16. Jahrhunderts kam es auf der gegenüberliegenden Seite zum Anbau der Kapelle der hl. Anna (1508), dahinter wurde die Kapelle der Maria von Ägypten (1522, heute der nördliche Seiteneingang) und zur gleichen Zeit gegenüber, hinter der Dreikönigskapelle, die kleinere, polygonal geschlossene Kapelle des Erzengels Michael (1522, heute Gottesgrab) angeschlossen. Die Annakapelle erhielt ihre heutige Form erst Ende des 16. Jahrhunderts (darauf weisen die toskanischen Konsolen mit Schabracken unter dem Rippengewölbe hin). Verheerend war 1597 der Einsturz des Kirchenturms, der das Gewölbe des Kirchenschiffes mit sich riss und einen Teil des Kirchenschiffes zerstörte. Die Kirche blieb dann fast zweihundert Jahre ohne Kirchturm. Kurz nach der Erneuerung wurde die Kirche im Jahre 1616 durch einen Brand beschädigt und es kam zu einem weiteren Einsturz des Gewölbes.

Das heutige Aussehen der Kirche ist von wesentlichen barockisierenden Bearbeitungen im 17. und 18. Jahrhundert gekennzeichnet. Das heutige Tonnengewölbe mit Lünetten stammt aus dem Jahre 1618, als es wahrscheinlich auch zum Einbau kleiner Ovalfenster oberhalb der gotischen Fenster kam. Zu einer großen Veränderung sowohl des Exterieurs als auch des Interieurs kam es um das Jahr 1791, als der neue Turm mit einem spätbarocken bis klassizistischen Dekor gebaut wurde. Zugleich kam es zu einer gestalterischen Vereinheitlichung des Interieurs im Kirchenschiff, das durch zwei hohe kannelierte Pilaster gegliedert wird, die ein durchlaufendes profiliertes Gesims tragen.

Im Jahre 1901 entschied sich der Pfarrer Hugo Stanke (1861–1921) für die Regotisierung des Chors, die nach seinen Vorschlägen im Jahre 1901 von Josef Seyfried (1865–1923) ausgearbeitet wurde. Die Pläne, die auch den radikalen Austausch des ursprünglichen Chorgewölbes durch ein neues neugotisches Gewölbe vorsahen, wurden ein Jahr später realisiert. Das Gewölbe wurde mit Stuckrippen versehen, an der Wand wurden zylindrische Dienste mit Pflanzenkapitellen und Blendarkaden mit Spitzbogen hinzugefügt. In den folgenden Jahren erwägte Stanke noch weitere bauliche Veränderungen der Kirche, die den Betrieb vereinfacht und unpassende Provisorien entfernt hätten, aber die Entwürfe von Josef Seyfried (1912) sowie der preußischen Architekten Max Giemsa aus Kattowitz (1914) und Hanns Schlicht aus Breslau (1916) wurden nicht mehr realisiert. Durch partielle Rekonstruktionen des Innen- und Außenraums der Kirche in den folgenden Jahren wurde die ursprüngliche Form der Kirche nicht wesentlich verändert.

Blick durch das Kirchenschiff zum Presbyterium, historische Fotografie, 1960er Jahre des 20. Jahrhunderts.

Blick durch das Kirchenschiff zum Presbyterium, historische Fotografie, 1960er Jahre des 20. Jahrhunderts.

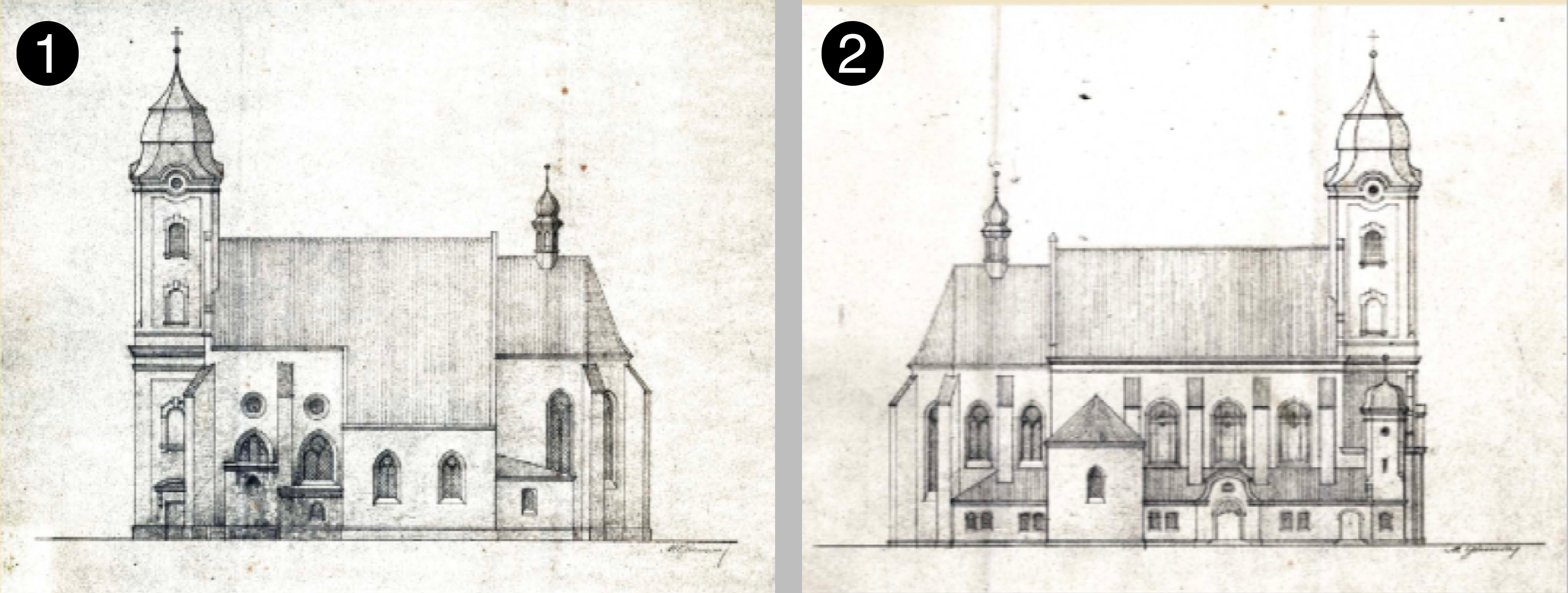

1.Erscheinungsbild der Kirche im Jahr 1914 vor dem geplanten, jedoch nicht realisierten Umbau.

2.Entwurf zur Erweiterung und neobarocken Umgestaltung der Kirche, Max Giemsa, 1914.

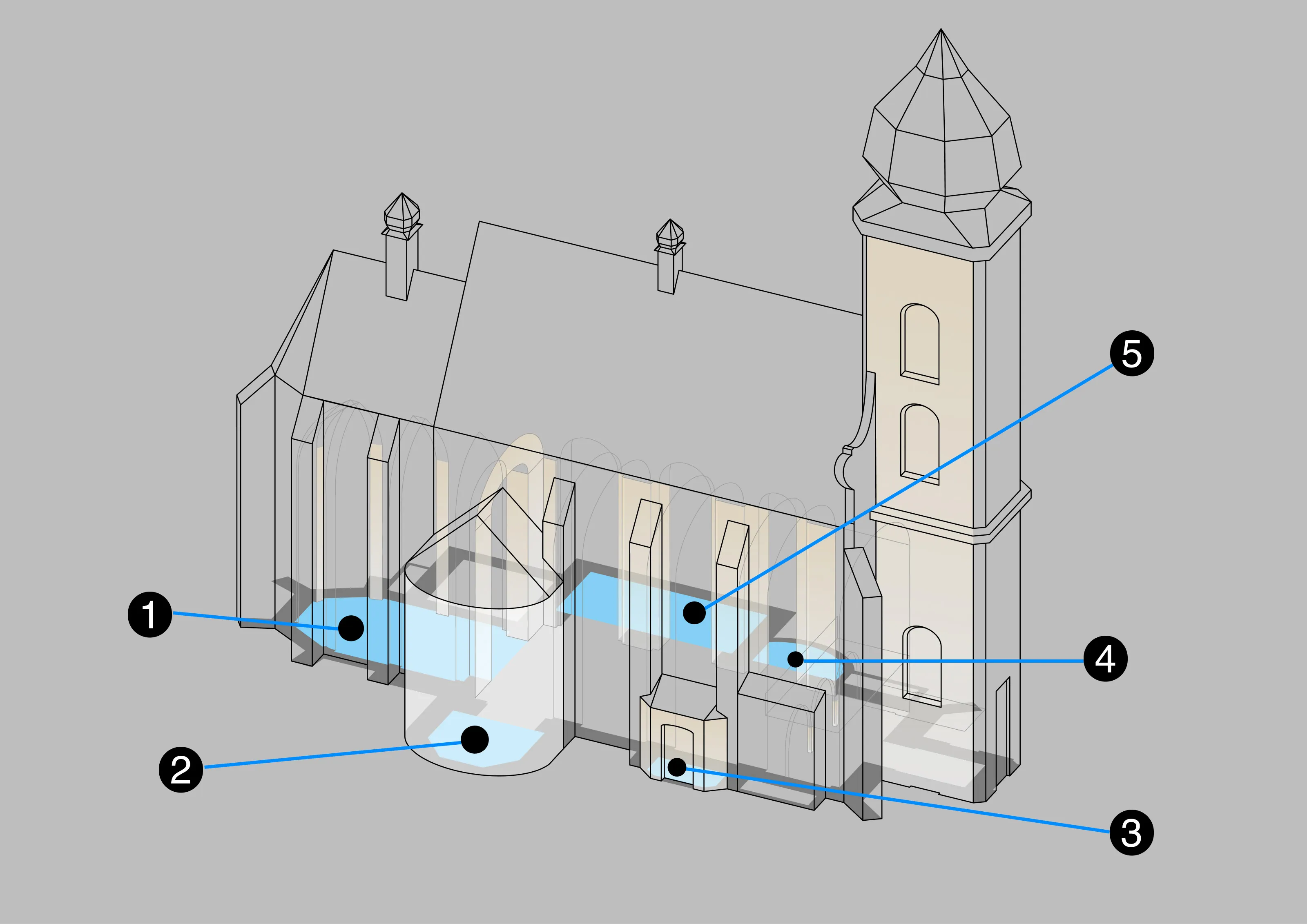

Plan der Kirche

1 – Presbyterium // 2 – Kapelle der hl. Anna // 3 – Ursprüngliche Kapelle der Maria von Ägypten // 4 – Kapelle des Erzengels Michael // 5 – Kapelle der Engel (früher Kapelle der Heiligen Drei Könige)